味とデザイン・中編――虎屋と、とらや工房 菓子と歴史と向きあいながら

パッケージデザインに関わる方々に語っていただく「ぱっけーじん」。「パッケージデザイン功績賞2024」を受賞した葛西薫さんの記念講演「味とデザイン」(ナビゲーター:JPDA 福本佐登美理事)の概要を3回にわたりお届けします。中編では、虎屋全体のクリエイティブディレクターとしての取り組みについて、伺いました。

プロフィール

葛西 薫(かさい かおる)さん

株式会社サン・アド 顧問。デザイン活動は多岐に渡り、近作に、阪本順治監督『せかいのおきく』の映画ポスター、山口一郎著『ことば—僕自身の訓練のためのノート』(青土社)の装丁、TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO のアートディレクションなどがあります。

デザイナーと消費者、2つの視線で虎屋に触れて

葛西 六本木ヒルズのトラヤカフェを一年ほど仕事させていただいた頃のことです。なんとも恐ろしいことに、和菓子を扱っている老舗の虎屋全体を見る立場の役割をいただくことになりました。クリエイティブディレクターとして、要するにあらゆるデザインに関わる部分を見る役割をいただきました。

福本 トラヤカフェの仕事とはまた全然違いますよね。

葛西 そうなんです、ものすごく緊張しましたが、僕になにができるのか考えてみました。

まず、僕は一グラフィックデザイナーであるとともに一消費者でもあります。虎屋の深い歴史も和菓子のことも、四季折々の教養もほとんどありませんが、デザイナーとしての視点でやれることはあると思いました。客の立場としてどういう虎屋であってほしいかを考えることもできます。とすれば、現状の虎屋のすべてをデザインとして見なおし整えることならできるかもしれないと思い、その範囲内でやらせてほしいと虎屋さんに伝えました。そこから、一歩ずつ、一つひとつすべての商品を見ながら触ることになりました。

福本 大変な仕事ですよね。プレッシャーも相当なものだったのでは?

葛西 それはもう。恐る恐るではありますが、正直に思いを伝え、ひとつずつディスカッションを重ねながらやっていきました。

一つひとつに込められた歴史を受けとめ、整えながら

葛西 たとえば手提げ袋は、もう少しシンプルにと提案しました。だいぶ前から有名なパッケージだし変える必要はないけれど、若い人が持つにはちょっとデザインが強すぎるのではないかと思ったんですね。そこで、元をつくった永井鐵太郎先生のご了解を得てから、変わったことに気づかない程度、ほんの少し整えることにしました。

福本 たしかに。印象は変わらないけれど、すっきりされましたね。

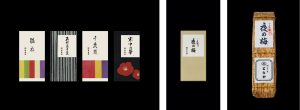

葛西 小形羊羹は新しい主役として考えることにしました。虎屋さんからそういうお話があり、僕も小型は主役になる可能性があると感じました。さらに2本売りだったのを1本売りに変えて。

福本 小さくなったことで羊羹自体がさまざまな世代に拡がったように思います。

葛西 パッケージは、小形でありながらも小形という感じではない、大切な感じを出そうと考えたら、色と文字だけというところまで行き着いてしまいました。季節羊羹や「夜の梅」、湿粉製竿物などの定番も、もっと手にとりやすくなるようにとデザインを変えています。

福本 一方で虎屋の代名詞とも言える竹皮包みの羊羹もまだありますよね。

葛西 そう、その中でも一番大きな「大棹」、あれがあっての虎屋の羊羹、「これぞ」という時に選んでいただけるものが、あの竹皮包みではないでしょうか。

プレゼンテーション。きっかけは1枚の絵から

福本 ところで、ふだんはどんな感じで仕事を進めるのですか?

葛西 最初に絵を一枚描くことがよくありますね。いたずら描きのようなものですが、イメージを固めるためにも、それを見せながら話すことで一緒に考えるきっかけにもなるので。

プレゼンテーションとしてはなんとも弱々しいのですが、僕自身、まだ解決できていない段階なのだし、要は思っていることをその通り伝えるには、言葉より具体的な絵の方が判りやすいので。

福本 そういう意味では、必ずしも完成した絵である必要はないということなのですね。

葛西 逆に言えば、そういう方法でしかできなかったということなのかもしれませんが(笑)。結局、そういう方が伝えやすいし伝わりやすいんですよね。コンピュータでかちっとつくられたものよりも、その場でいくらでも消しゴムで消せるもののほうが相手も発言しやすい。自由があるんですよね。

福本 あえて余白を残すことでプレゼンテーションを受ける側も意見が言いやすくなるということですね。

葛西 とらや工房の提案も、最初はメモのようなものから始まりました。「すべては和菓子のために」「和菓子をもっと身近にしたい」「和菓子を間近にしたい」「気軽な包装にしませんか」とか。売り場は、ユニフォームは、器は、テーブルやカウンターは?と、悩みながらも自分の思っている気持ちを全部メモにしました。そこから話し合いを積み重ねていったんです。

菓子の原点を探し求めたとらや工房

葛西 とらや工房は、虎屋の一連の仕事において大きな分岐点となったものでしたね。簡単に言うと、串団子やどら焼きのような身近なお菓子が目の前で作られ、そこで食べられるアトリエのようなお店です。先代社長と「お菓子の原点とはなにか」を話し合って、何段階かの検討を経て、結果的に今の店舗になったという経緯があります。

福本 その結果、あのようにのびのびとした環境を選ばれたわけですね。

葛西 そうです、ほんとうに素朴な大きな庭のある農家です。最初は東京都内で探していたのですが、最終的には御殿場になりました。

福本 たしかに東京では難しかったかも。

葛西 マークは虎屋の「と」。羊羹の商品名をすべてお願いしている書家の古郡達郎さんにお願いしました。古郡さんの字は地に足がつき、実直・素朴です。この時は富士山の形にひらかなの「と」を描いてください、とお願いしました。

福本 古郡達郎さんの文字は肩の力が抜けているというのでしょうか、独得な雰囲気がありますよね。

葛西:建築は内藤廣さんにお願いしました。内藤さんの建築は時間を追うごとにその土地に馴染んでいくようなところがあって、時間が経てば経つほどいい意味での風化をしていくんですね。実はこの仕事で初めてお会いしたのですが、内藤さんと出会えたことも僕にとって大きな出来事になりました。