味とデザイン・後編――味わいにつながる記憶、つなげるデザイン

パッケージデザインに関わる方々に語っていただく「ぱっけーじん」。「パッケージデザイン功績賞2024」を受賞した葛西薫さんの記念講演「味とデザイン」(ナビゲーター:JPDA 福本佐登美理事)の概要をお届けしてきました。後編では、人やデザイン、パッケージでの味わいについて語っていただきました。

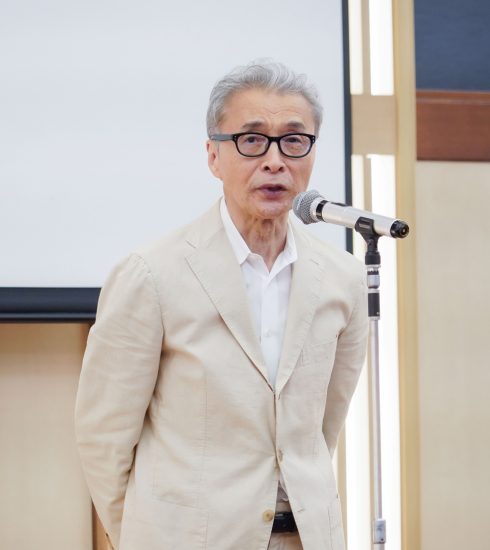

プロフィール

葛西 薫(かさい かおる)さん

株式会社サン・アド 顧問。デザイン活動は多岐に渡り、毎日デザイン賞、ADCグランプリ、原弘賞、亀倉雄策賞をはじめ、多くのデザイン賞を受賞。著書に『図録 葛西薫1968』(ADP) などがあります。

味わいは、そこに交わる人がいてこそのもの

葛西 この仕事が始まったのは僕が50歳を過ぎてからです。それが良かったですね。もしも20代、30代だったらがんばりすぎて、デザイナー特有の余計なものを出しかねなかったと思うので。

福本 え?そうなんですか?

葛西 やっぱり若い時には邪心というわけでもないですが、多少はそういうのはありましたから。「これじゃ売れないんじゃない?」「目立つかな、目立たないかな」とか。さすがに50歳になってからだと多少の経験は積んでいるので、少しニュートラルに見られるようになっていたように思います。

福本 葛西さんでもそういうことはあったんですね。…

葛西 虎屋の仕事では、新しいものを狙うんじゃなくて、古くならないもののほうがいいと思って仕事をしています。なんといっても虎屋には歴史がありますし。それに、味というものは交わる人がいて初めて生まれるものでしょう?食べて初めて「これが虎屋のお菓子だ」「この味は自分のあの時のあれと似ているな」とか思わせる余地があるほうがいいなと思うんです。ですから、なるべく曖昧な、ゆらゆらしたものにしたいと考えました。完成度が高いというよりは、見て食べて初めて完成するようなイメージですね。最初からデザインが味わいを出し過ぎるとそれでいっぱいになってしまいますから。

福本 まさに味とデザインの関係、というところでしょうか。

菓名に託された深みに触れながら

葛西 あと、虎屋のいいところと言えば、言葉を大切にしていることです。菓名を決める時にも本当に素晴らしい言葉が来るんですよ。文学性や季節感があったり、日本語を大切にするということをずいぶん教わりました。僕らもいろいろ提案するのですが、通ったことはまずないですね。

福本 そうなんですか?それも虎屋の文化の力なのでしょうね。

葛西 なによりすごいのはフリガナを振らないところです。

福本 言われてみれば確かに!「どう読むのかな」と思うこと、いっぱいあります。

葛西 たとえば羊羹の「新緑」は、「しんみどり」と読みます。

福本 知りませんでした!「しんりょく」と読んでいました。

葛西 僕らも「しんりょく」だと思っていました。なぜフリガナを振らないのか説明を聞いたことはないのですが。一生懸命素材を選び、味を考え、やれることは全てやったぞ、それがこの菓銘に込められているのだという自負があるのでしょうね。

福本 それも虎屋ならではの味になっているのでしょうね。

葛西 そうですね。虎屋は「お菓子は五感の芸術である」と言います。舌だけではない、聴覚、嗅覚、触覚などすべてが合わさってこそ味わえるものだと言う。これはほんとうに素晴らしいことだと思います。

主役を引き立てるパッケージをめざして

葛西 一方で僕がよく思うのは、おいしさは条件がそろわないと感じられないし、揃ったほうがさらにおいしく食べられるということです。たくさんおかずがある中に豆腐があってもそれほど味わえませんが、朝からなにも食べていない時、夕方になってようやくありつけたのが豆腐だけ、でもそれがよく冷えていたとしたら、きっと今までの豆腐の味とは全然違っていると思うんです。「こんなにおいしかったのか」と感じるのではないか、と。腹が減っているという小さな不幸せがそこにあると、味の幸せもまた変わってくるのではないかと。どんなに値段が安くても、よくあるものであっても、タイミングがあるのではないかと。

福本 たとえば器や盛り方が違うだけで味わいは変わりますよね。パッケージデザインにもそういうところがある気がします。

葛西 たしかに。トラヤカフェで最初につくった四角いパッケージは、なるべく簡易につくりたいという思いがありました。昔、豆腐はボウルを持って買いに行きましたよね。すると豆腐屋さんはそのボウルに水を張って経木で包んだ豆腐を入れてくれました。あの生々しさこそおいしさだと思うんです。主役は中身で、それを引き立てるために被覆するものがパッケージだと。そういうところがデザインで迷った時に手掛かりになるところがありますね。

福本 おいしさが体験に紐づくということですね。

記憶や思いをデザインで結ぶ

葛西 そういうことです。相手にもたくさん体験があるわけですし、たとえマス媒体であっても結局は皆一人ひとりの集まりなのですからね。「一人の人に伝える」ということさえやればいいのではないかと。そんなことを自問自答しながらやっていることが多いですね。

虎屋さんの仕事もそうなのですが、その歴史も含めて頭に思い浮かべた時に感じるものがすごく大きいことがあります。なにが新しくてなにが古いかではなく、なにが触れるかという感じがある。そういう遠くを思う感じ、遠い記憶というものはたぶん皆が持っていて、若者でも年配でも、男でも女でも変わらない。デザインを通して伝える時、そういう個人個人の記憶と結びついて初めてコミュニケーションとか味わいとかが感じられるのではないかとよく思います。

ですから、僕はひと仕事終わるたびに「いい思い出になりました」と言うんです。そう言うと「そんなこと言わないでください!」と言われるのですが。結局、なんでこんなに一生懸命やっているのかといえば、いい仕事にできると結果的にいい思い出になり、その記憶が次につながる一つのエネルギーになるからです。パッケージデザインでも広告物でも、いつもそういうことが僕の願いとしてありますね。

福本 残念なことに、面白くて、あっという間に終わりの時間が来てしまいました。

葛西 聞いてくださってありがとうございました。

福本 こちらこそ。たくさんの貴重なお話をありがとうございました。