パッケージの内側外側・前編〜黒子の技術が主役に大抜擢〜

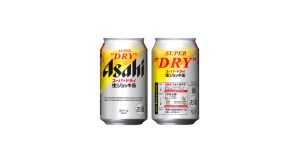

発売初日に店頭で売り切れ続出した、生ビールのように泡がふっくら出る話題の缶ビール。パッケージにその秘密があったことをご存知ですか? 私たちの身の周りのパッケージにかかわる「ぱっけーじん」にご登場いただき、その裏に隠された想いやバックストーリーについて語っていただく特集企画。第8号は、泡が出る缶ビール「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」の影ならぬ「内」の立役者、飲料缶の内面塗装技術のスペシャリストであるartienceの夏本さん、そしてインキの技術に関わる宮崎さん、石井さんにお話を伺いました。

プロフィール

夏本 徹哉(なつもと・てつや)さん

artienceグループ トーヨーケム株式会社

技術本部 塗装技術部 第2グループ グループリーダー

*「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」とは

2021年リリース、従来にはなかったフルオープンエンド(缶の上面がすべて開く)タイプのビールで、内面のコーティング技術により居酒屋の生ジョッキのように「缶ビールなのに泡立つ」画期的な商品。ちょうどコロナ禍の家飲み時期もあり人気を博し、発売初日で完売した。

どこでも居酒屋気分!?ありそうでなかった、

アサヒ生ジョッキ缶が生まれた背景

――缶からジョッキのように泡つきで飲めるなんて、すごい商品ですよね!

この商品が生まれたきっかけをお伺いできますか?

私たちは 缶の内側の塗装の技術を持っています。通常私たちが直接仕事をするのは製缶メーカーさんなんですが、本当に稀なことですが、たまたまアサヒビールの方との技術交流会が開かれたことがあったんです。当時の上司がアサヒビールの容器の研究所の方と顔なじみだったようで。

お相手がアサヒビールさんなので、ビールと缶の話になるわけです。

「生ジョッキのビールって、なぜか美味しいですよね。」

「実は居酒屋のビールと缶ビールって成分全く一緒なんですよ。違うのは泡立ちで……」

という話の流れから、

「泡といえば、実は私たち、こういう失敗がありまして……」

と、泡が立ちすぎてしまった内面塗料の話になったんです。缶ビールの内面塗装は製造工程から泡立たないことが求められるので。

――その失敗作を生み出したのは夏本さんご自身?

はい、その失敗をしたのは私だったので、その時は内心

「なんでそんな失敗の話をするんですか……恥ずかしい!やめて!」と思っていました。

結局その場では「その“泡立っちゃった失敗”が、居酒屋の生ジョッキみたいになれば楽しいですね」なんて、本当に冗談のレベルの雰囲気で会話は終わっていたんですが、翌週くらいに「一旦、まじめに取り組んでみませんか?」とお声がけをいただいたんです。驚きました。

もっと泡立つように!どうやったら泡立つか?

試行錯誤の日々が始まった。

――開発への道のりはどのようなものでしたか?

作った試作品は100点を超えました。元々は1人でやっていたんですが、人手を 増やして対応しました。過去の失敗から泡立ちのメカニズムはわかっていたつもりですが、狙いの泡立ちを作るとなると本当に難しくて……。結局はがむしゃらに試すしかなく、何度も何度も塗料の組成を見直す日々でした 。あの技術交流会から4年かかりました。

――どの辺りが一番大変でした?

最後の最後まで続いた「泡立ちの調整とせめぎあい」です。双方で「これで満足の泡立ちだ!」と思っていても、次は「条件によって、思ったように泡立たないことがある」と次の課題が出てきて。次は「どんな時でも泡立つように改良していこう」となり、さらには「もっと泡立つように!」と、要求の精度も上がっていきますし。本当に最後まで続きました。

――もしかして、アサヒビールさんのHPにあった「6月30日事件」のことですか?

おしゃる通りで。少量作ったサンプルでは泡立ちが良好だったんですが、いざ工場で量産となったら思ったように泡立たなくて。工場の方もみんな楽しみにしていたのに、どの缶を開けてもうまくいかなかったようで……。そこで、塗料でどうにかしなければ、となりました。解決の鍵は「凹凸の形状 」でした。

普通のビール缶を製造する際は、目標がシンプルなんです。「缶によってビールの味が変わらないように」「ビールで缶が腐食しないように」の部分をクリアすれば良い。でも生ジョッキ缶は最初の試作からステップが進むごとに泡立ちの改善が必要になり、 最後まで調整してリリースに間に合わせました。

ついに迎えた発売初日。

たった1日で店頭から消えるほどの売れ行き!

――売り出された当初はどんな反響でした?

缶には「電車で飲まないでください」とかの注意書きもあります。開発中はうちでは吹きこぼれなどによるクレームを心配していましたし「こんなことして本当にいいんですか?大丈夫ですか?」と何回も聞きました。アサヒビールさんの方で「では、推奨の飲み方を印刷して解決しましょう」と手を打ってくれましたし、SNSで好意的に発信されていて良かったです。

ありがたいことに、生ジョッキ缶はたった1日で売り切れてしまい、ニュースになりました。初日で供給が追いつかない!と。それからはずっとお店に並ぶようになったんですが、しばらくは僕たちも手に入らなかったですね。社内でも「どこで売ってるの?」と。

2021年ってコロナ禍で“家飲み”とか“オンライン呑み”の頃で、主に一人で家で楽しむ時期だったんですよね。だからSNSにアップされて楽しまれている様子は嬉しかったです。当時は自粛ばかりだったので、居酒屋に行きたいけど行けない気持ちに寄り添えたのかもしれないです。

開発の話に戻すと、こんなに本当に最後まで改良をさせてもらえることはなかなかありません。アサヒさんとしても「絶対ものにするぞ」っていう期待の現れだったと受け止めています。ありがたかったです。

――思い出に残る嬉しいことはなんでしたか?

一番は家族や親戚に私の仕事を説明しやすくなったことです。「これ、お父さんが作ったんだよ」と言えるようになった。それが一番大きいです。これまで缶の内面の塗料のことなんて誰も見向きもしなかったですし、缶の内側に塗料が塗られていることすら、知らないですよね。それが広く知れ渡ったことは嬉しかったです。技術部に入る新入社員さんも「これ(生ジョッキ缶)でartienceを知りました」という方も増えました。

――生ジョッキ缶は夏本さんにとって、どんな存在ですか?

子どもであるのは間違いないんですけど笑、なんというか……、トンビから生まれた鷹のような……急に人気者が生まれたなって感じがしています笑。実はトーヨーケムの「缶内面塗料」って国内トップシェアを誇る事業なんですけど、目立った特徴は初めてで。普通はいかに安全に、いかに内容物に影響しないか、が大事なので。ですから、わかりやすく脚光を浴びたことは、本当に嬉しかったです。